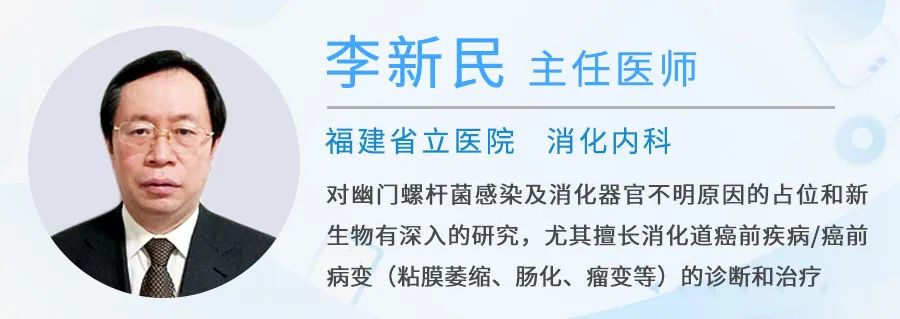

李新民

消化内科主任医师

福建省立医院

便秘是一件非常普遍的事。据统计,我国的便秘人群总体患病率为3%~11%,且随着年龄的增长发病率逐渐上升。

尽管如此,仍有不少人对便秘存在错误认知,认为“不是每天排便就是便秘”、“吃香蕉就能通便”、“便秘用开塞露就可以了”……

怎样才算便秘?便秘的正确解决方法是什么?啥时候要去看医生?今天就和大家说说关于便秘的那些烦心事。

你是不是真的「便秘」了?

正确对待便秘,先要学会判断自己是不是真的便秘了。

通常情况下,当存在下列2条及以上的症状,且症状出现时间超过6个月时,就应该考虑患有便秘:

排便次数减少,每周<3次;

大便过于干硬,形状像“羊粪球”;

排便时感到费力;

有肛门直肠梗阻和(或)堵塞感;

需要用手法辅助(如用手指帮助排便、盆底支撑排便);

需要用泻药、灌肠等手段维持排便;

有排便不尽感。

根据病程长短的不同,便秘可分为急性和慢性两种:

1、急性便秘

指近期突然发生的便秘,多由疾病(急性肠梗阻、肠绞窄、肠麻痹、急性腹膜炎、脑血管意外、急性心肌梗死、肛门周围疼痛等)或生活环境的突然改变、情绪抑郁、精神打击、心理创伤或进食过少等因素引起。

急性便秘一般发病较急,持续时间短,当导致便秘的疾病痊愈后,便秘也随之改善。

2、慢性便秘

慢性便秘的病程一般在6个月以上,它的发生与多种因素有关,如肠道功能失调、器质性疾病(如结肠癌)、药物(如抗抑郁药、抗组胺药)等。

便秘本身并不会产生致命的危险,但慢性便秘如不能有效处理,将会造成严重危害,如诱发脑出血、心绞痛、心肌梗死;诱发“粪石性”肠梗阻、肠壁溃疡、肠穿孔、直肠脱垂、失眠、焦虑、抑郁等等。

4个方法助你摆脱便秘

多数情况下,我们的便秘是由食物太精细、缺少果蔬、憋便、久坐、缺乏运动等等“恶习”引起的功能性便秘。

因此,对于病程小于6个月、排便困难等相关症状影响较小的轻度便秘患者来说,在日常生活中做出一些调整,就能有效改善便秘的情况:

1、摄入足够的膳食纤维

摄入充足的膳食纤维是防治慢性便秘的基础,因此,平时可多吃一些富含可溶性纤维、维生素和水分的新鲜果蔬(如白菜、芹菜、萝卜、火龙果、猕猴桃等)。

2、摄入足够的水分

养成定时和主动饮水的习惯,不要在感到口渴时才喝水。每天饮水量以1500~1700 ml为宜,每次50~100 ml,推荐饮用温开水或淡茶水。

3、建立正确的排便习惯

每天定时排便,利用生理规律建立排便条件反射。结肠活动在晨醒餐后最为活跃,建议患者在晨起或餐后2小时内尝试排便,排便时集中注意力,减少外界因素的干扰。

4、合理运动

适当合理的运动可以刺激肠道蠕动,有利于肠道排便,尤其对久病卧床或运动量少的老年人更有益。以安全、不感觉劳累为原则,散步、慢跑、做体操等形式可自行选择。

在经过生活调理后,如果便秘的情况仍旧没有改善,最好先去检查,排除其他疾病后,使用药物治疗:

▲ 向下滑动查看更多

特别提醒 药物一定要在医生的指导下使用,长期滥用泻药会产生依赖性,反而可能加重便秘的症状。

出现这些情况,尽快看医生!

需要注意的是,便秘也可由器质性疾病引起,这种便秘背后往往存在着严重甚至致命性的疾病,必须及时去医院诊治。

当出现以下这些症状时:

便血或大便表面有像鼻涕样的黏液;

便秘的同时伴有腹胀、腹痛、恶心、呕吐;

出现食欲减退、明显消瘦等症状;

出现贫血症状,如脸色苍白、头晕眼花等;

排便习惯改变,次数变多、便秘情况加重等;

可能提示身体内存在器质性疾病,需及时就医。

总的来说,便秘虽然常见,但养成良好的生活习惯,基本能改善大部分的情况,如果发现异常,一定要及时去看医生。